-

play_arrow

HZ RADIO hz radio

The Creators Project (Teen Daze + Yuksek + Atlas Sound + Florence & The Machine + Company Flow + Justice DJ-set), DUMBO (Down Under the Manhattan Bridge Overpass), Brooklyn, New-York, le 15 octobre 2011

A New-York, il y a des salles de concerts. On entre rarement en dessous de 25$, la bière est à 7$ (plus « tip »), l’ambiance est impersonnelle, les gens ont tellement de mal à oublier ce qu’ils ont dû payer pour être là que leur enthousiasme est souvent un peu forcé, l’air est trop conditionné, on peut pas fumer et les enfants restent à la porte. Et puis à New-York, il y a les événements où vont les petits malins, les « kids who think it still exists », dont parle la chanson que tout le monde connait sans jamais avoir écouté les paroles.

Pour assister à la fête de The Creators Project, il fallait aussi être un petit chanceux. En plus d’être parmi les premiers à réserver, seuls ceux sélectionnés par tirage au sort recevaient leur bon pour une journée gratuite de concerts exceptionnels dans un lieu magique. Si James Murphy ne veut plus recevoir la newsletter, tant pis pour lui, j’irai m’amuser à sa place.

Avec rien de plus qu’un laptop, une surface de contrôle MIDI, une paire de lunettes à montures invisibles et un pull en laine H&M, le set du jeune homme à la mode de Vancouver dont le moindre prout est relayé par Pitchfork sent plus l’adoucissant pour lavage en machine de matière délicate que la sueur. Conscient de son manque évident de présence, il compense en dodelinant excessivement de la tête et en sur-mixant grosses caisses et infra-basses.

Seulement, toute performance live ne mérite pas d’être puissante ou « punchy ». Faut pas non plus essayer de se battre avec des armes qu’on ne possède pas : la musique de Teen Daze séduit grâce à des atmosphères délicates et évanescentes, alors à quoi bon l’alourdir et la dénaturer avec des beats disco fatigants, des breaks prévisibles et des basses assourdissantes ?

Teen Daze ne chante jamais, et si un micro est présent sur scène, il ne sert malheureusement qu’à remercier le public et à s’excuser de ne jouer que des nouveaux morceaux. Les voix brumeuses, distordues par un long trajet depuis les rêveries d’un garçon sensible, viennent du laptop avec tout le reste, résultat synthétique de doigts appuyés au bon moment sur les bonnes touches de silicones.

Le temps d’aller s’acheter un falafel et de revenir et le futur docteur en philosophie de l’université de Hawaï (voir page 5) a déjà plié bagages. Confus d’avoir manqué un des personnages les plus intrigants de ces dernières années et déjà honteux de devoir l’avouer dans ce report, je demande autour de moi ce qu’il s’est passé. On me raconte des histoires de karaoké, de transe, de hurlements et de poings frappés contre le torse. J’ai jamais autant regretté un falafel.

Le retard que prennent les balances laisse le temps à l’oeil averti d’admirer les outils tout à fait vintage qui se pavanent sur scène. Ce Juno 60 me semble en excellent état, dites donc, et ce MC-202, c’est pas tous les jours qu’on en voit, sacrebleu ! Alors qu’on pourrait penser qu’elle n’est que le résultat de lignes de 0 et de 1, c’est très excitant de découvrir que la musique du Bordelais est reproduite sur scène avec de vrais instruments et surtout avec l’appui d’un véritable groupe.

Quand Yuksek commence à jouer, le résultat est largement à la hauteur de l’attente : cocorico. Le déhanché est électronique, l’énergie rock et les mélodies pop. Les morceaux s’enchaînent avec une puissance et un groove que seuls des hommes-machines peuvent produire. Le savoir-faire et la maîtrise technique avec laquelle les trois musiciens jouent rendent grâce à toute l’inventivité de leurs morceaux et tout le monde mouille le maillot. Un deuxième album est sorti en juin dernier, d’autres dates sont prévues à New-York dans les jours à venir. Yuksek à la conquête de l’Amérique ? Quoi qu’il en soit, il y aura toujours des Français pour faire swinguer les bals musettes.

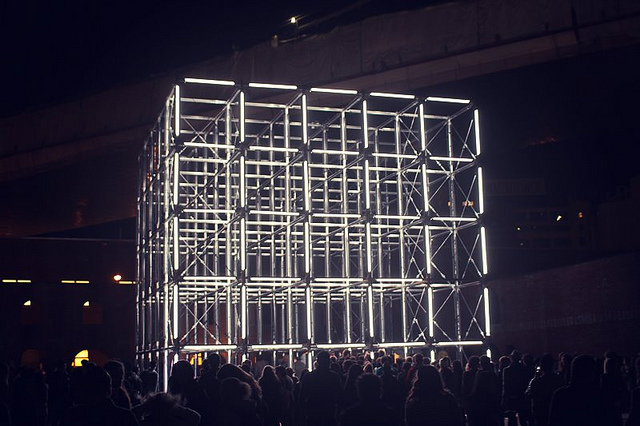

La nuit tombe, la foule se fait plus compacte, le cube d’acier scintille, les briques rouges de Brooklyn se teintent des couleurs que projette une scène qui se prépare à soutenir la présence d’un épouvantail, d’une sirène, d’un ménestrel sorti d’un bain d’éther. Y’a pas grand chose de plus beau et de plus touchant qu’Atlas Sound. Tout seul sur scène, y’a pas grand monde d’aussi présent, d’aussi charmant.

On comprend pas comment ça marche. Des pédales sont enclenchées, des complaintes sont chantées, des accords sont grattés. La guitare est acoustique, l’atmosphère, fantasmagorique. Bradford Cox n’a rien à dire, ce qu’il a à offrir n’est que mélodie, arpèges et brume sonore. Sa générosité est filtrée par sa musique et ne se verbalise que lorsque tous les morceaux joués ont été joués.

Il a pas beaucoup souri, mais il a été content d’être là. Y’a pas des « trucs comme ça », là d’où il vient, à Atlanta, en Géorgie, nous dit-il. Mais il nous dit aussi que peut-être c’est ici qu’elle est, maintenant, sa maison, à New-York. On sait pas, du public ou de l’artiste, qui remercie l’autre le plus.

C’est bien, quand c’est comme ça. C’est comme ça, quand c’est bien.

Après quelque chose d’aussi bouleversant, c’est pas facile de se farcir la diva Florence. À grand renfort de harpe, de choristes, d’orgue et de batteur apparemment fou amoureux du son que produisent ses toms lorsqu’ils sont tous frappés en moins d’une demi seconde, les vocalises hurlées de Cosmic Love font vibrer nos tympans avec une inquiétante violence, même à une distance raisonnable de la scène. C’est pas qu’elle fait pas dans la demi mesure, c’est plutôt qu’elle pourrait pas faire plus, faire pire.

Son site nous apprend qu’elle compose ses morceaux ivre ou avec la gueule de bois. On n’a pas de mal à le croire, tant ses jérémiades boursouflées semblent provenir de la gorge d’une ivrogne qui a fait fi de toute notion de retenue et de pudeur. Ah ça, le chant est juste, le vibrato vibre bien, le souffle ne faiblit jamais et Amel Bent peut retourner à la Nouvelle Star ; mais quel autre sentiment que l’exaspération peut-on susciter en surjouant autant une pop qui n’avait pas pour ambition d’être mainstream ?

Ça rappe dur sur l’autre scène. Le trio hip-hop du Brooklyn des années 90, reformé pour quelques dates, ne semble pas avoir perdu de sa gouaille. Si les années ont passé, si ces messieurs sont désormais pères de famille, pas question pour autant de ranger son poing dans poche – littéralement – ni de se mettre à exalter avec arrogance le même matérialisme que A$AP Rocky, qui jouait un peu plus tôt.

On rend hommage aux occupeurs de Wall Street, on lance quelques conseils sur comment « vivre sa vie » (apparemment, il ne faut pas utiliser d’iPhone : 95% du public avale de travers), on dédie un morceau à Staten Island, le « borrough oublié », on chante un rappel, un deuxième rappel, on montre qu’on est vraiment content et on s’en va.

Comme si les acouphènes que m’avait offerts Florence n’étaient pas assez pénibles, c’est aux gros benêts en blouson de cuir de Versailles d’achever de percer mes tympans à grands coups de disco 70’s sur-compressée et vaguement remixée. Je m’en vais et apprends plus tard que la police s’est chargée de couper court à la fête. Comme quoi, en ce bas monde, il y a quand même une j…

Avant de rentrer à la maison, la chambre de son et de lumière de Jonathan Glazer et J. Spaceman (Spacemen 3, Spiritualized), m’apporte tout le réconfort dont j’ai besoin. Comme dans un cocon qui serait un sauna avec la forme d’une cathédrale, le visiteur est plongé dans le nuage d’un sample de Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space qui n’en finit pas de s’enrouler sur lui-même. L’air est légèrement trop chaud, trop lourd, suave.

Depuis cinq tunnels percés dans un mur, cinq colonnes de lumières viennent caresser les paupières fermées des hôtes allongés sur le sol, un élément de la chanson accompagnant une source lumineuse. Chacun entre en résonance avec un orgue, une guitare, une percussion, un choeur, une voix ; les corps s’alourdissent, les muscles se plongent dans une atonie tendre et bienveillante : « All I want in life’s a little bit of love to take the pain away, getting strong today, a giant step each day… All I want in life’s a little bit of love to take the pain away… ».

Photos

English Version

In New York, there are many concert halls. You rarely get in for less than 25$, you pay 7$ for a small beer, the atmosphere is impersonal, people have such difficulty when trying to forget how much they had to pay to be here that their enthusiasm is often quite forced. And the air is too conditioned, we can’t smoke, and the kids don’t cross the floor.

And in New York, there are events for the little clever guys, the “kids who think it stills exists,” about whom the song that every one knows without having ever listened to the lyrics talks about (if you didn’t understand this sentence, try again). To be part of the Creators Project party, you had to be lucky, too. Not only you had to be one of the first to RSVP, but you also had to be drown lots to get your ticket for a free day of exceptional concerts in a magical venue. If James Murphy doesn’t want to receive the newsletter anymore, never mind him, I’ll have fun for the both of us.

Teen Daze

With nothing more than a laptop, a MIDI control surface, nerdy glasses and a wood H&M style sweater, the gig of the trendy young man from Vancouver whose every move is relayed by P4k smells more like softener to machine wash delicate matters than sweat. Conscious of his obvious lack of presence, he compensates by excessively nodding his head and over-mixing kicks and infra-basses.

Unfortunately, every live performance does not deserve to be loud or punchy. Neither one should try to fight with weapons he doesn’t possess: Teen Daze’s music seduces thanks to its delicate vanishing melodic atmospheres, so why weighing it down with harassing disco beats, predictable breaks, and deafening basses.

Teen Daze doesn’t sing. Whereas there’s a microphone on stage, he only uses it say thanks and to apologies to play only new songs. The hazy voices, distorted by a journey from the reveries of a sensible boy, comes from the laptop just like all the rest, synthetic result of fingers pushing the right silicone pads on the right times.

John Maus

By the time to buy a falafel and come back and the future doctor in philosophy of the University of Hawaï (see page 5) is already gone. Confuse to have missed one of the most intriguing characters of the last years and already ashamed to have to admit it in this report, I ask around what happened. I’m told stories of karaoke, trance, screams and fist hitting a chest. I never felt so regretful about a falafel.

Yuksek

The sound check falls behind and it lets your devoted mindful reporter the time to admire the exquisitely vintage stuff that struts about on stage. That Juno 60 seems to be in a god damn excellent condition, and take a look at this MC-202, when is the last time you saw such a hell of a monophonic synth? Whereas we could think that it is only the result of lines of 0 and 1, it is very exciting to discover that the French guy’s music is performed on stage with real instruments and, above all, with a flesh-and-bone band.

When Yuksek starts playing, our expectations are fully satisfied. The swaying is electronically binary, the energy rock’n’roll and the melodies are pop as hell. The tracks go on with a power and a groove that only men-machines can create. The know-how and the technical mastery that support the music ferociously celebrate its inventiveness and everybody’s shirt gets wet.

A second record was released last June, other concerts are planed around New York City for the upcoming days. Yuksek setting out to conquer America? Anyway, there will always be a French band to make the dance-floor jive.

Atlas Sound

It’s getting dark. The crowd’s becoming denser. The steel cube sparkles. Brooklyn’s red bricks are tinged by the colours projected by a stage which is getting prepared to support the presence of a scarecrow, a mermaid, a minstrel brought out of an ether bath.

Ain’t a lot more beautiful, more touching than Atlas Sound. Alone on stage, ain’t many people as present, as winning. We don’t get how it works. Some pedals are turned on, laments are sung, chords are picked. The guitar is acoustic, the atmosphere, shadowy. Bradford Cox can’t perform and speak. All he has to offer is nothing but melody, arpeggio and sonic mist. His generosity is filtered by his music and is verbally formulated only once all the songs to be played have been played.

He didn’t smile a lot, but he was glad to be here. “There’s no such things” where he comes from, in Atlanta, Georgia, he said. But he also confesses that maybe now his home is right here, in New York City. Can’t tell if, between the audience and the artist, who thanks the other one the more.

It’s nice, when it’s like this. It’s like this, when it’s nice.

Florence & The Machine

After such a moving experience, it’s not easy to cope with Florence the diva. With a whacked load of arp, choir singers, organ and a drummer apparently mad in love with the sound that his toms make when they are all hit in less than half a second, the yowled vocal rambling of Cosmic Love make our eardrums vibrate with a worrying violence, even at a reasonable distance from the stage. Not even she lacks of moderation, it’s just that she could not do more, do worse.

We’re taught by her web site that “she writes her best songs when she’s drunk or has a hangover.” I do not hardly believe that, so much her puffy jeremiads seem to come from the throat of a drunkard who got rid of all notions of restraint and reserve. Can’t deny it: she’s in tune. The vibrato jolly vibrates, the breath never gets short and Susan Boyle can go back to her TV show. But what the hell is going on: what else than exasperation can you hope to create when you over-perform that much pop songs that hadn’t carried the ambition to be so grossly mainstream?

Company Flow

On the other stage, it sounds way tougher. “The skronk-rap godfathers,” as described by P4k, seem to have carried all their riled up volubility from the 90’s. Years have passed but the flow still raw and lo-fi: A$AP Rocky, who played earlier, have never seemed so artificially arrogant and materialistic.

A tribute is paid to the Wall Street Occupiers, some advices are given about how to “live your own life” (apparently, an own-life liver shouldn’t use an iPhone, which make 95% of the audience cringe a little bit), a track is dedicated to Staten Island, the “forgotten borough,” a couple of additional songs are performed, joyfulness is shown and thanks everybody it was a pleasure to be here tonight.

Justice (DJ set)

As if the tinnituses that Florence gave me weren’t painful enough, the clever half-wit leaver jacket wearers from Versailles, France, are now trying to finish the work and widen my eardrums’ holes with over-compressed 70’s disco. I run off and later learn that the police itself took charge of the situation and cut the party short. Justice has been done.

Before I go back home, Jonathan Glazer and J. Spaceman’s (Spacemen 3, Spiritualized) light and sound chamber provides me all the comfort I need. Like in a cocoon that would be a sauna which would have the shape of a cathedral, the visitor is dived into the cloud of a sample of Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space rolling and rolling over and over again. From five tunnels pierced in a wall, five columns of light, each carrying an element of the song, find their way to caress the closed eyelids of the guests, lied down on the floor.

You start resonating with the organ, the guitar, the drums, the choir, the voice; your body gets heavier, your muscles fall into a tender and benevolent sluggishness, and the song, over and over again, and the song, over and over again: “All I want in life’s a little bit of love to take the pain away, getting strong today, a giant step each day…All I want in life’s a little bit of love to take the pain away…”

Écrit par: Anthony Alias

Articles similaires

HZ since 2007

Hier, sans aucune forme de prétention, nous cherchions à transcrire et à réfléchir notre époque. Curieux et audacieux, défricheur passionné, nous explorions sans oeillères et à travers un contenu éditorial toujours riche

et exigeant l’ensemble des strates qui composaient le monde bouillonnant de la musique indépendante, ses marges souvent nichées dans le creuset du web comme le halo médiatique qui entourait certains. Mais çà c’était avant. Aujourd’hui, on fait ce qu’on peu !

doner dooner

dieu vous le rendra….

Hartzine the indie music webzine since 2007

Commentaires d’articles (0)